「春の体調不良は歳のせいじゃない?」季節の変わり目に注意したい不調と診断の落とし穴

季節の変わり目は体調不良になりやすい

春また秋は体調を崩しやすい時期です。

この時期になると、朝晩は冷え込み、日中は暖かいというように、1日の気温差が激しいです。特に春は「三寒四温」と呼ばれるほど、寒い日と暖かい日が繰り返されたりすることが多いです。

この気象の変化で、自律神経が乱れやすく、体調を崩す原因になります。

気象の変化

春などの季節の変わり目は、気温や気圧が変化することが多いです。低気圧と高気圧が頻繁に入れ替わると、気象の変化を感知する役割を果たす内耳への負担が大きくなります。それで脳はストレス反応を引き起こし、自律神経が乱れます。

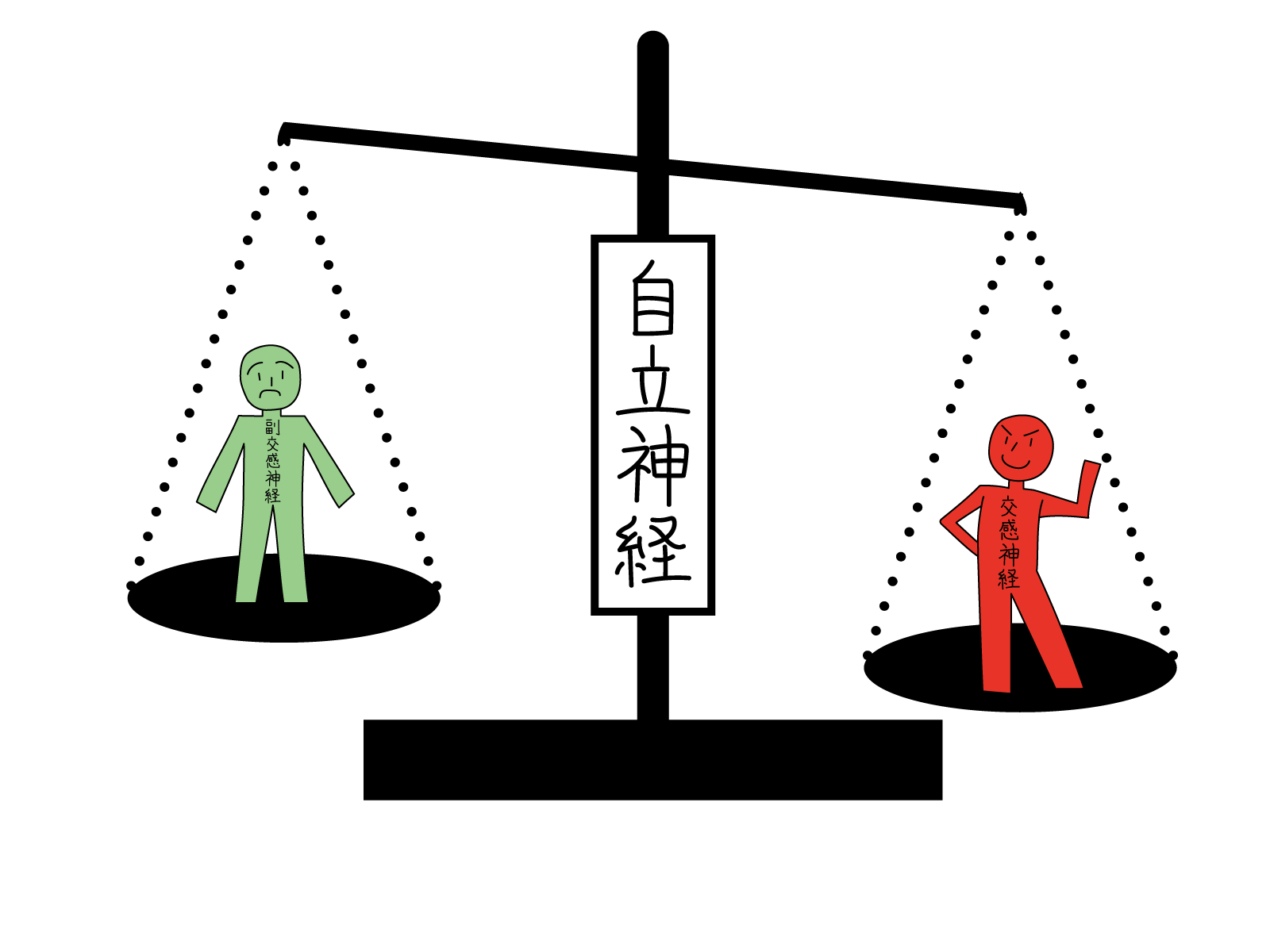

自律神経の乱れ

自律神経は、体が外部環境のストレスに耐えられるようにバランサーの役割を果たしています。季節の変わり目には、寒暖差に対応するために交感神経が優位な状態が続き、さらに気圧の変動による内耳への負担が増加すると、自律神経のバランスが乱れます。その結果、様々な症状が発生します。

春の体調不良の主な症状

季節の変わり目の体調不良でよくある症状は、頭痛、めまい、肩こりなどです。また、微熱、倦怠感、不眠、肌荒れ、鼻づまり、咳、吐き気などもあります。

身体的な症状の他、精神的な症状もあります。例えば、イライラ感、不安、やる気の低下があり、うつ状態になりやすいです。

自律神経が乱れやすいかのセルフチェック

自律神経が乱れやすいかどうか、チェックしてみましょう。あてはまる項目が多ければ多いほど、自律神経が乱れやすい傾向と言えます。

☑乗り物酔いをしやすい

☑新幹線や飛行機などに乗ると耳が痛くなる

☑偏頭痛持ち

☑几帳面な性格

☑ストレスを感じやすい

☑雨が降る前にめまいや眠気を感じやすい

☑肩こりがある

☑季節の変わり目に体調を崩しやすい

☑暑い季節にのぼせ、寒い季節では冷える

季節病ではなく、病気の可能性もあり得るため要注意

上記のような症状は、季節の変わり目に現れるものだけでなく、様々な病気の際でも発生することがありますので、要注意です。

季節病なのか、病気なのかを判断するには、検査と、専門医による診断が必要です。

特に症状が長く続く場合は、別の病気が隠れている可能性が疑われますので、医師に診てもらいましょう。

春に起こる体調不良の対策

季節の変わり目に起こる体調不良の予防や軽減は可能です。自律神経のバランスを整えて、気温や気圧の変動に負けない体づくりをしましょう。

バランスの良い食事

栄養バランスの整った食事は健康の基本です。

ビタミンB群は神経の働きを支える重要な栄養素ですので、これらが不足すると自律神経が乱れやすくなります。ビタミンB群は心の健康を維持するセロトニンの生成に重要な役割を果たしており、豚肉、うなぎ、玄米などに多く含まれています。

自律神経を整えるために、朝食を抜かず、1日3食を守りましょう。

十分な睡眠

睡眠は、自律神経の働きを高め、免疫力を向上させる役割を果たしています。十分な睡眠をとることで、体は疲労から回復し、自律神経のバランスを整えます。就寝前には副交感神経を優位にすることが大事で、就寝2〜3時間前には適度な運動や入浴することがおすすめです。

運動習慣

運動習慣は、自律神経を安定させる役割を果たしています。ウォーキング、水泳、軽めのランニングなどは、自律神経のバランスを整えるのに効果的です。

リラックス

心身をリラックスさせることも大切です。仕事や家事の合間に深呼吸を取り入れ、またゆっくり休む時間、気分を切り替える時間をつくりましょう。

正しい姿勢

正しい姿勢を保つことも効果的な対策方法です。

猫背や前かがみの姿勢は、首や肩に余計な負担をかけて、自律神経の乱れにつながります。良い姿勢を意識することで、血行が促進され、自律神経の働きも整ってきます。