骨粗しょう症の薬、毎日飲む必要はある?治療の選択肢を広げるには

骨粗しょう症とは

骨粗しょう症とは、骨の強度が低下して、骨折しやすくなる状態です。

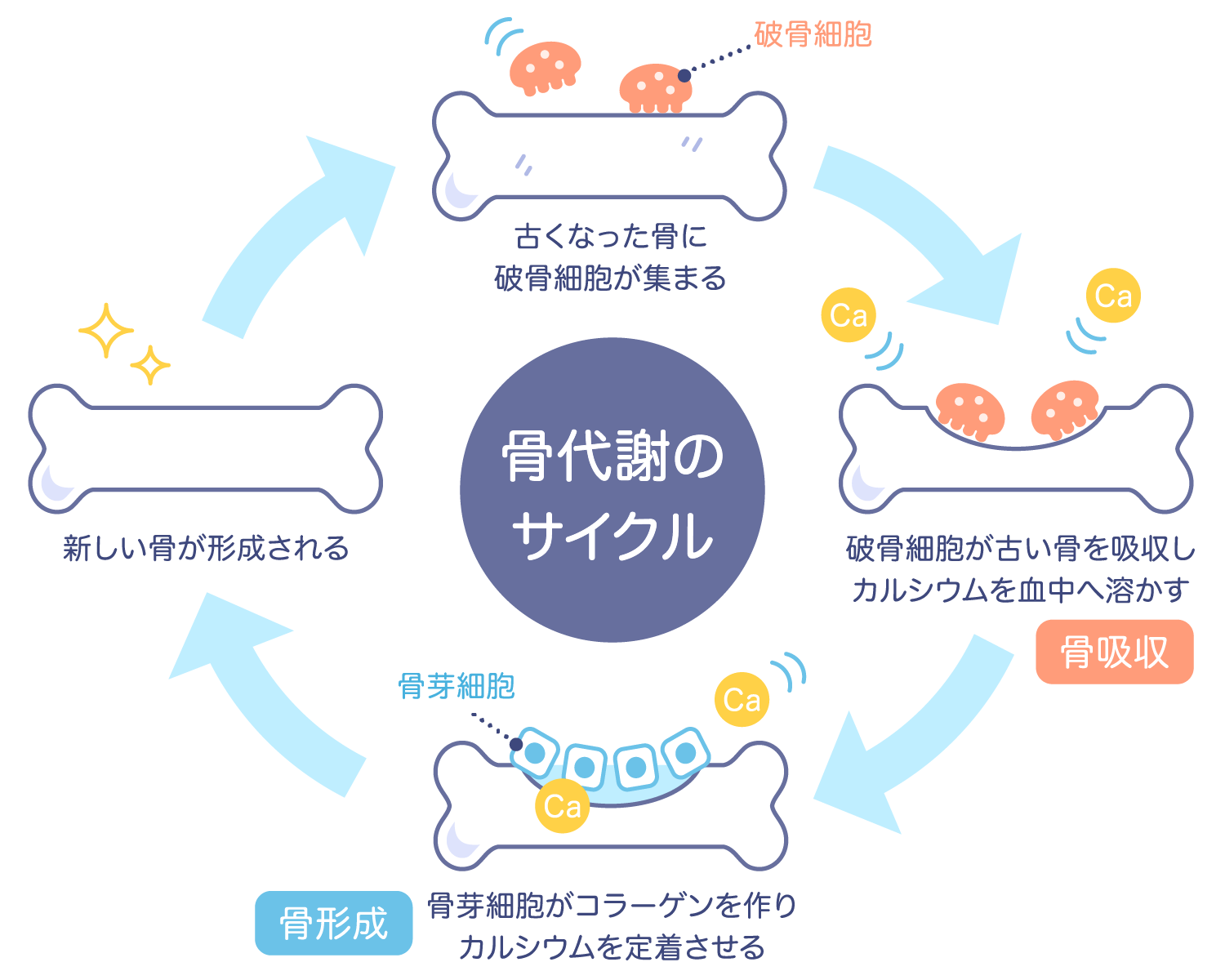

骨は日々、新陳代謝が起きています。古くなったところを破骨細胞が壊し、またそれを埋め戻すように骨芽細胞が働きます。

この骨代謝サイクルに異常が生じたら、骨がもろくなり、骨粗しょう症になります。

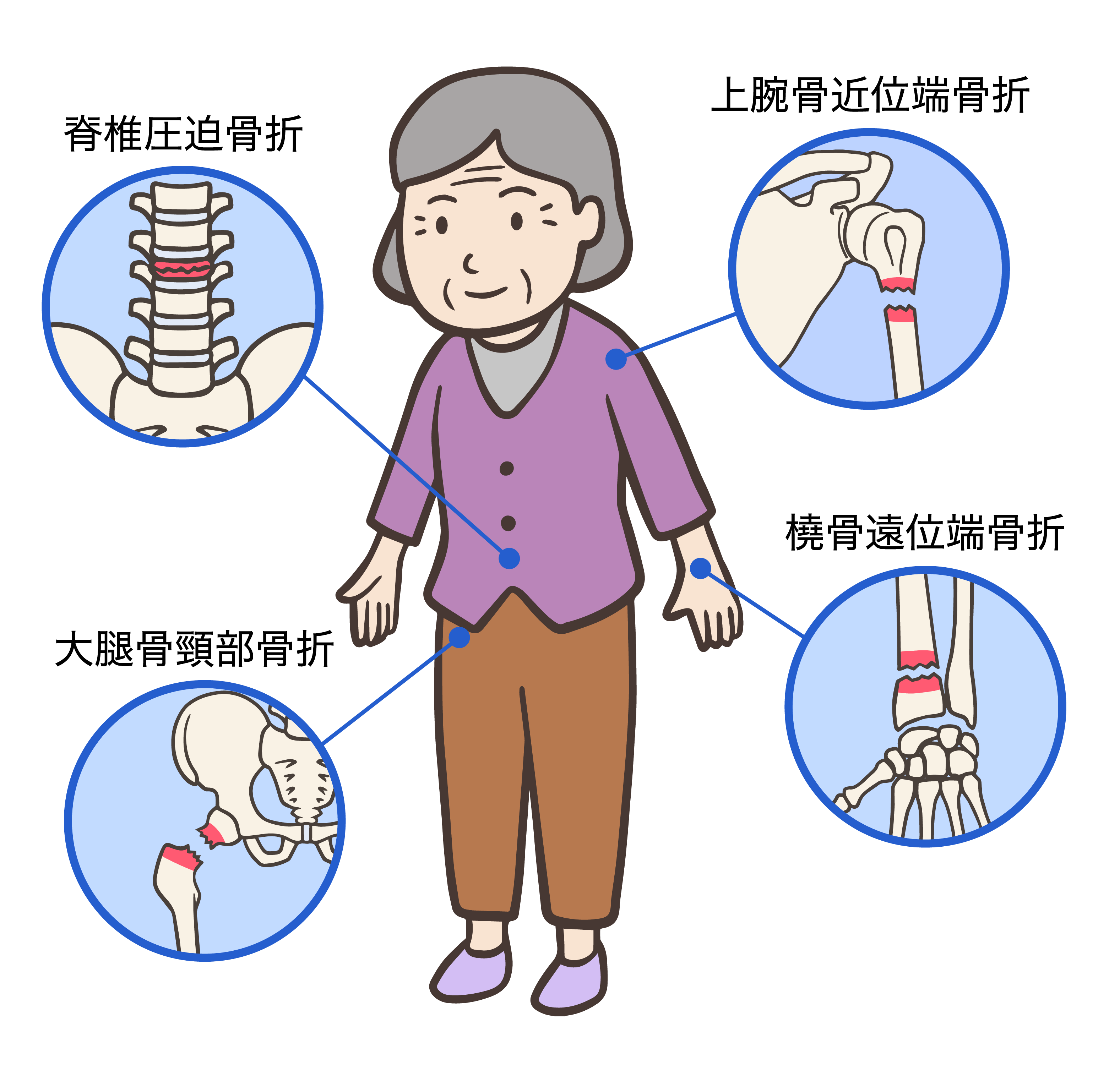

骨粗しょう症になったら、段差などでつまずいて転倒した、くしゃみをした、などのわずかな衝撃でも骨折してしまうことがあります。

骨粗しょう症の原因

骨粗しょう症は、主な原因が加齢ですが、生活習慣、(女性の場合は)閉経によるホルモンの減少なども影響して、複合的な疾患です。

骨粗しょう症には、カルシウムやビタミンD・ビタミンKの不足、カルシウム調整機能の衰えに大きく関係しています。

運動不足や低体重も影響しているとわかっています。

女性の場合は、女性ホルモン(エストロゲン)が骨の形成を助ける働きがあるため、閉経後にその量が減少するため、閉経後の女性は骨粗しょう症のリスクが高くなります。

また、糖尿病などの生活習慣病、過去の骨折、慢性肝障害などが原因で、骨粗しょう症になるケースもあります。

骨粗しょう症の症状

骨粗しょう症は痛みなどの自覚症状がないことがほとんどです。

しかし、進行していくと、以下のような症状が現れてきます。

・背中や腰の痛み

・背中が丸くなる、身長が縮む(圧迫骨折が原因のことが多い)

・ちょっとしたことで骨折しやすくなる(手首、背骨、太ももの付け根など)

特に、太ももの付け根である大腿骨頸部を骨折すると、寝たきりになりやすいため、要注意です。

骨粗しょう症の治療と予防

骨粗しょう症の治療と予防には、食事療法、運動療法、薬物療法があります。

食事療法

骨の健康に必要とされる成分は、カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、タンパク質などですので、日々の食事にこのような成分が多く含まれている食品(乳製品、大豆製品、葉物野菜、魚類など)を積極的に摂ると良いです。

食事はバランス良く、過不足なくとることが大切です。加工食品、リン、食塩、アルコールの過剰摂取を避けましょう。

運動療法

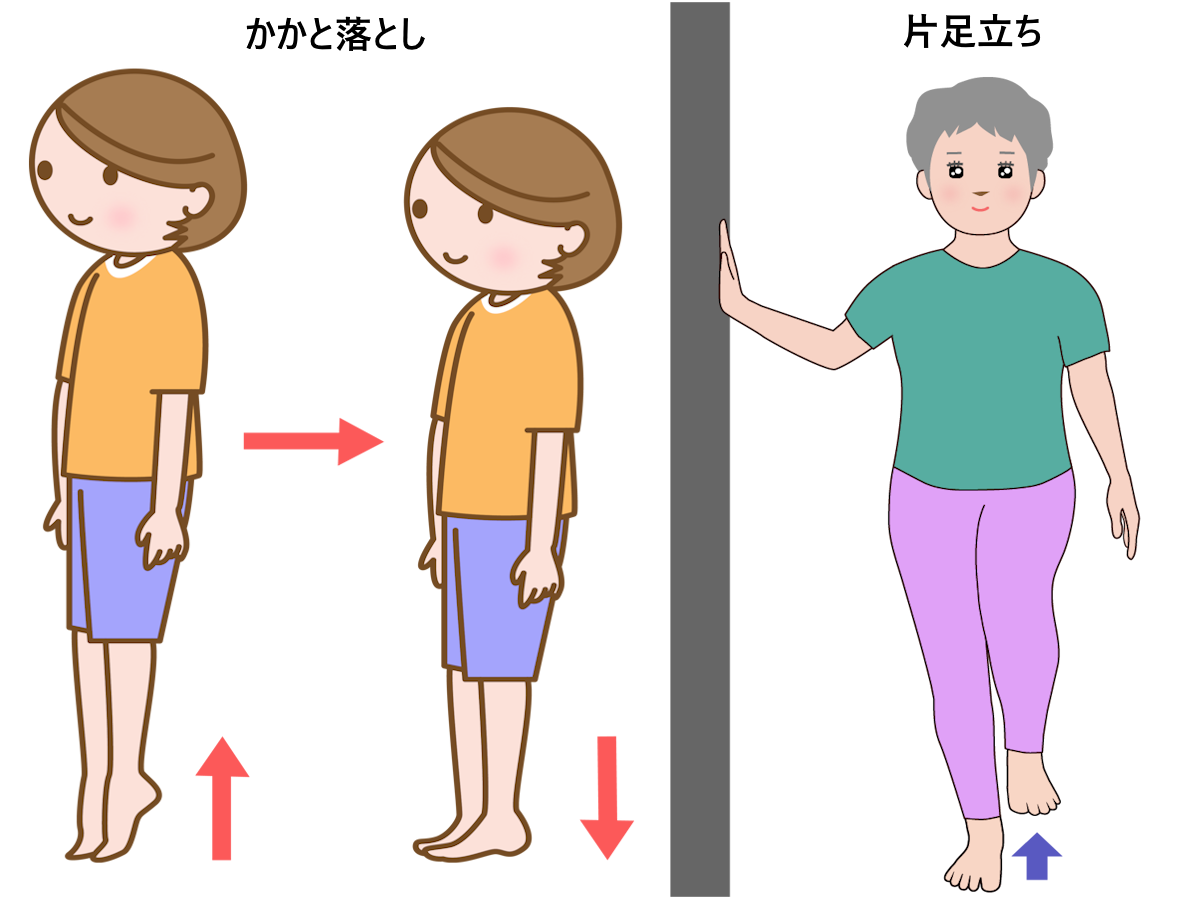

無理のない範囲で適度な運動(ウォーキング、ストレッチ体操など)をすると、骨も強くなり、骨代謝が活性化されます。

片足立ちなどのバランス力を高める運動や、かかと落としなどの骨に縦方向の刺激を与える運動はおすすめです。

薬物療法

薬物療法では、骨吸収を抑える薬や骨形成を促進する薬などがあり、個々の骨の状態に合わせて選択されます。

・骨の吸収を抑える薬(ビスホスホネート、デノスマブなど)

・骨形成を助ける薬(テリパラチド、ロモソズマブなど)

また、骨の栄養素であるカルシウム、ビタミンD、ビタミンKなどを補充するビタミン剤も服用することがあります。

薬物療法の注意点

薬やサプリメントは自己判断で決めるのが危険です。骨を作るシステムを乱してしまい、逆に骨が折れやすくなってしまう恐れがありますので、必ず医師の指導のもとで服薬しましょう。

専門医と相談することで、患者の病態に最適な薬(錠剤、ゼリー剤、注射剤など)が決まり、また必要に応じて調整も行われます。医師の話を聞くことで、服薬継続の心配や副作用の不安も解消されるでしょう。

整形外科医の間でも治療法に幅があることも

骨粗しょう症の治療において、整形外科医の間で治療法に幅が出ることもあります。

その主な理由は、治療薬の種類が多く、新しいガイドラインや薬剤が登場するに伴い、医師のアプローチに違いが生じるのです。

また、医師の経験などによっても、薬の選び方、服用期間や休薬に関する判断も異なることがあります。

診断や治療方針に不安がある場合に、セカンドオピニオンを受けることはおすすめです。

セカンドオピニオンとは英語の「Second Opinion」で、「第二の意見」と意味をしています。ある病気や症状に対して、多くの医師から意見を聞き、最適な対策を選んでいくのです。

現在診療を受けている医師とは別の医療機関の医師に相談して、最善の治療法を選択できます。